みなさまこんにちは。風光社グループ代表の細川です。

日本の臭い食べ物ランキングで、くさや・納豆と並んで三本の指に入るのが、滋賀県の伝統食である鮒ずしです。1000年前の奈良時代から文献に登場する、まさに日本人のソウルフード。が、そのニオイが災いして知名度は(たぶん)あるものの、人気は無いという気の毒な存在でもあります。しかし、実際に食するとこれが実に美味しい。さらに水よし、コメよし、気候よしの三拍子が揃った滋賀の地酒が加わると、筆舌に尽くしがたいマリアージュを心ゆくまで堪能できます。

人気がないもうひとつの理由は、「伝統食あるある」でお値段がまあまあ高い。お腹にみっちり卵を抱いた個体だと一尾3,000円~5,000円、お店だと一皿に「え、これっぽっち!?」くらいしか乗ってないことも度々あります。それだけに、いつも「もうちょっと欲しいな…」で終わってしまう鮒ずしを、一度は思う存分食べてみたい。そんなささやかな願いを抱き始めて幾星霜(いくせいそう)、ついに念願が叶うイベントと出会いました。それは今年、設立139年を迎える琵琶湖汽船が主催する「鮒ずし作り体験クルーズ 2025」。

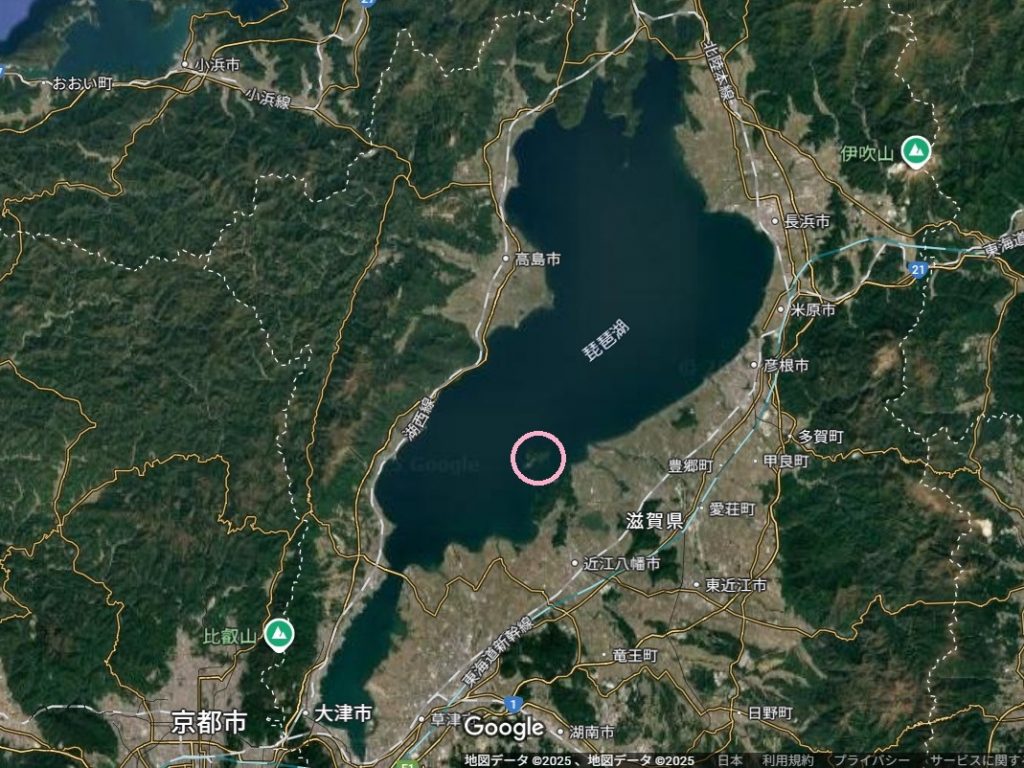

訪れるのは世界的にも珍しい、人が住む淡水湖の島である沖島。今回のツアーでは、琵琶湖で獲った鮒と滋賀産のコメをこの島で〝マイ樽〟に漬けて熟成させる、鮒ずし作りを体験します。実際に使うのは5kgのニゴロブナ。これは大きさにもよりますが、おおむね15~20尾に相当します。ただ、いくら好きといってもこの量は一家族にはさすがに多過ぎる。そこで鮒ずしがお好きそうなお知り合いに声をかけたところ、三家族でシェアする運びとなりました。

夏真っ盛りの大津港を出た船は、波の穏やかな琵琶湖を滑るように進みます。約90分の快適な船の旅を楽しむと、そこは近江八幡市の沖合1.5kmに浮かぶ沖島。周囲7kmほどの島には、約250人の住民が暮らしています。到着したら、港に隣接する漁業組合の建物へ。ここの作業場には、1月から3月の間に獲ったニゴロブナから、卵を残して内臓やエラを取り、塩漬けしたものが容器に詰められてズラリと並んでいます。

所定の場所に陣取った我々は、手に手にタワシを握りしめて塩まみれの鮒を容器から取り出し、体表を丹念に磨くことから始めます。全身の皮や残ったウロコ、エラぶたやヒレの付け根の汚れをゴシゴシ落とす。真夏の熱気と鮒の持つ独特のニオイが充満する過酷な環境と、いつ終わるとも知れず繰り返される単純作業。ところが苦心惨憺して磨き上げた鮒を流水で洗うと、それまでどす黒かった魚体が一瞬で青みがかった銀色へ大変身。光輝くそのお姿に、我々はつい暑さを忘れてうっとりと見惚れてしまうのでした。

お次はキッチンペーパーで水分を拭き取り、洗濯物を干すように一尾ずつ逆さに吊るして午前中の作業は終了。ここからは待望の昼食タイムが始まります。まずはキンキンに冷えたビールでのどを潤し、沖島で獲れた魚やエビ、野菜を使ったお弁当に舌鼓を打つ。コイや鮒は思わぬところに結構鋭い骨があるため、食べる時は慎重を期さねばなりません。ゆっくりと口へ運ぶと、野性味を旨みに変換する濃い味付けが食欲をそそります。いつの間にやら沖島の地酒も加わって、あっという間に午後の作業開始時刻を迎えました。

アタマの芯にアルコール由来のだるさを感じつつ、再び酷暑の作業場へ。次は鮒の口やエラから炊いたコメを詰め込んでいきます。ポイントはコメを隙間なく魚体に触れさせること。この状態で発酵させると、鮒は頭も骨もエラぶたもヒレも柔らかくなります。そして漬物樽へビニール袋を二重にセットし、またもやコメを指の第一関節くらいの深さまで敷き詰めた上に、鮒を重ならないよう隙間なく並べます。そこにコメを覆って再びその上に鮒を重ねて…を繰り返し、最後は空気が残らぬよう袋全体を押して口を閉じ、樽に蓋をしておしまい。名前と日付を記した樽は別の場所へ運ばれ、12月までゆっくりと熟成させます。これで本日の作業はすべて完了しました。

漁協の方の説明によると、昭和40年頃には約500トンもあったニゴロブナの漁獲量は、現在20トンを切るまで減ったそうです。資源量が減っているのに加えて、加工をほぼ人手に頼る鮒ずしは〝食べる文化財〟と呼んでも過言ではありません。それを「思う存分…」などと思うこと自体が野暮でした(反省)。それにしても、12月初旬に開催予定の〝鮒ずし完成記念パーティ〟いまから楽しみで仕方がありません。しかし、よくよく考えると12月はウチの会社の決算期でもありまして。うーん、早く来て欲しいような、そうでもないような…。