みなさまこんにちは。風光社グループ代表の細川です。

最近よく聞くようになったニュースのひとつである、人里への動物の出没。クマを筆頭にイノシシやシカ、サルが住宅地に現れて人がケガをしたり、畑を荒らされ収穫前の農作物が被害を受けるなど、野生動物と人間の生活圏がどんどん重なってきています。私が住む京都市では、怨霊スポットである宝が池公園にシカの家族が群れていたり、インバウンドの外国人で溢れかえる二条城のお堀にイノシシが突っ込んだり、カップルの巣窟である鴨川の石積みからヌートリアが顔を出したりと、千年の古都のサファリパーク化が静かに進行しています。

かつて野生の鳥獣は乱獲もあり保護の対象でしたが、昨今は特定の種の生息数が著しく増えてきて、生態系や人の生活環境を脅かしかねない状況になっています。そのため2014年の鳥獣保護法改正では、国や都道府県による管理が必要な鳥獣の捕獲が明記されました。しかし、実際に狩猟に携わる〝ハンター〟は全国的に高齢化が進み、思うように捕獲ができない…と、まあこんな話を農家のお友達から何度か聞いていたので、「それなら、いっちょうやってみるか」と狩猟免許の取得にチャレンジすることにしました。

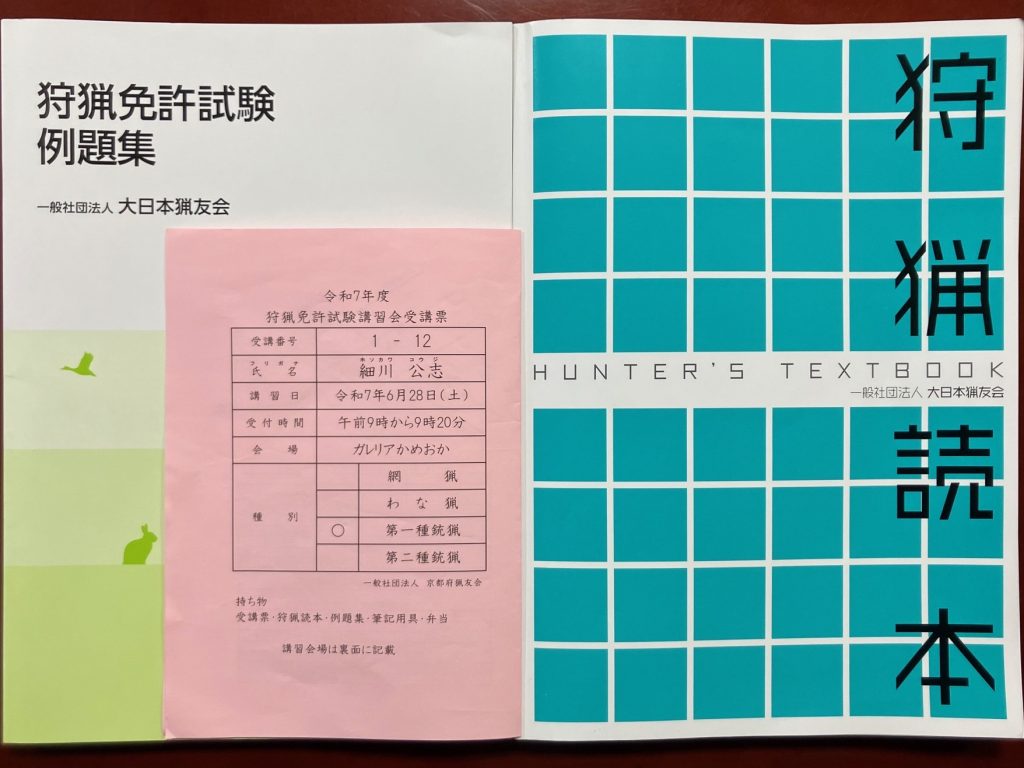

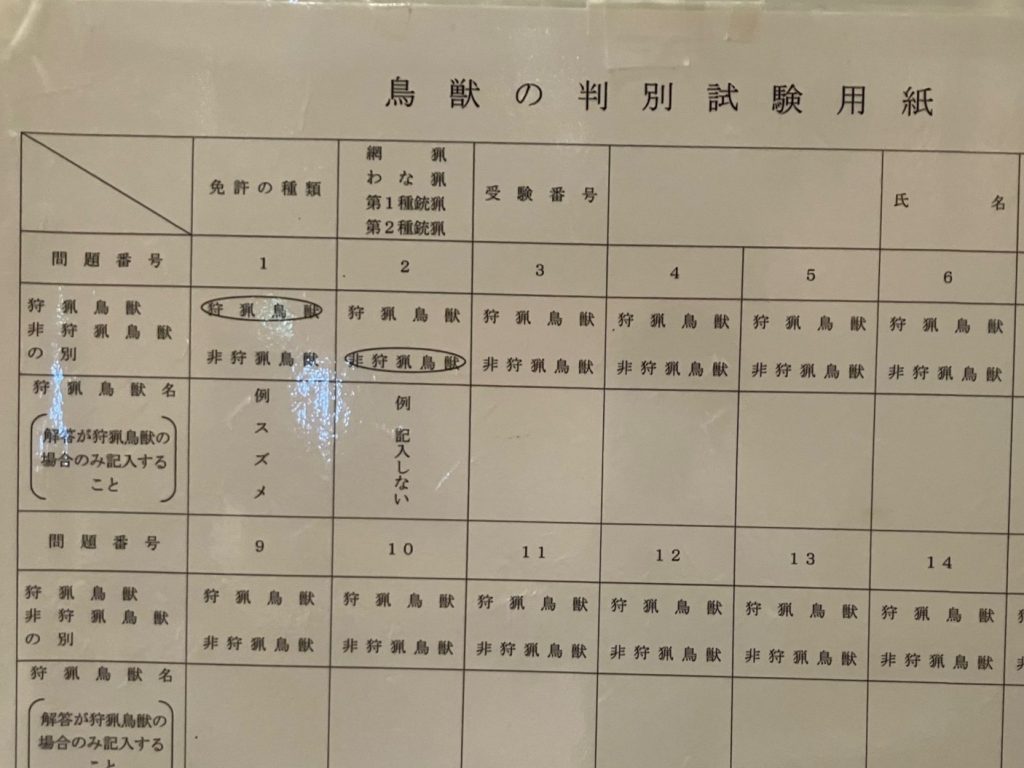

京都府の場合、狩猟免許試験は7月から12月の間に全5回実施されます。試験科目は筆記試験、適性試験、技能試験の3科目。私が受ける第一種猟銃免許の技能試験は、模造銃の点検・分解・結合や、模造弾を装填して射撃姿勢を取ったりするため、実際に模造銃を触って練習しなければ合格は覚束ない。そのため、猟友会では狩猟免許初心者講習会を開いて、いろんな手ほどきをしてくれます。もちろん、これまで銃など触れたことがない私にとって、受講はマストです。

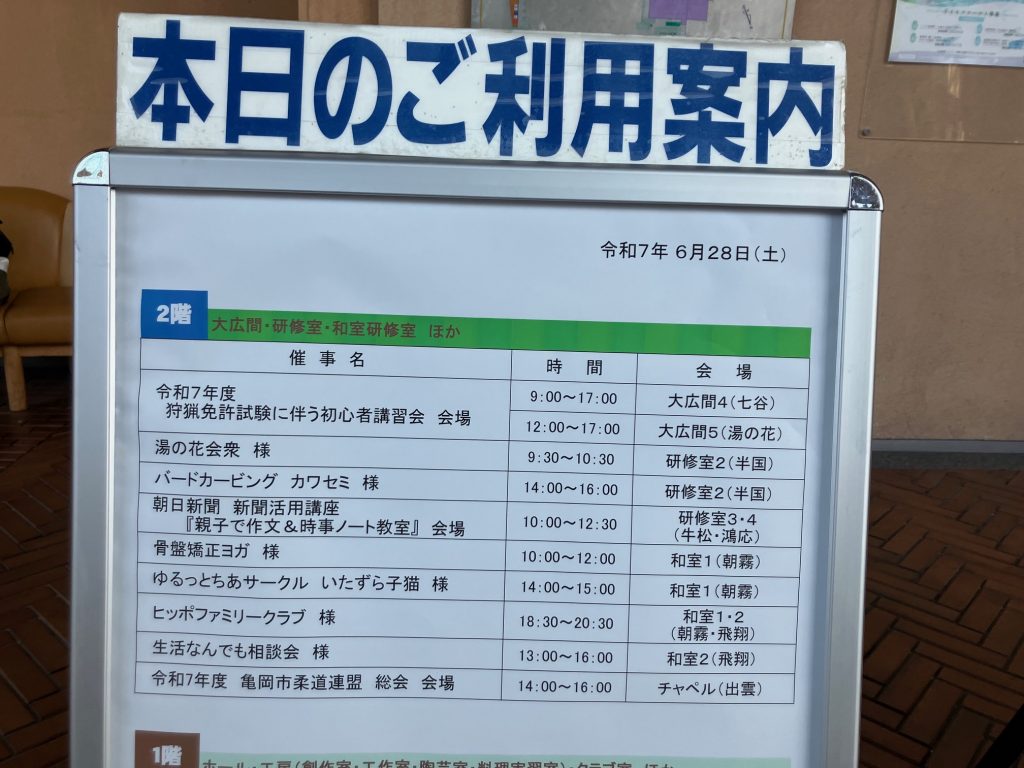

今回の講習会場は、京都市から山をひとつ越えた亀岡市の公共施設。受付開始の午前9時に会場へ向かうと、すでに長い行列が。この日の講習に集まったのは、若手からシニアまで幅広い年齢層の総勢約100名。このうち約1/3が女性という陣容でした。狩猟免許には網猟、わな猟、空気銃を扱う第二種猟銃、そして装薬銃と空気銃を扱う第一種猟銃という4つの種類があります。この日は全体の7割ほどが網とわな、残りが猟銃の講習を受けました。

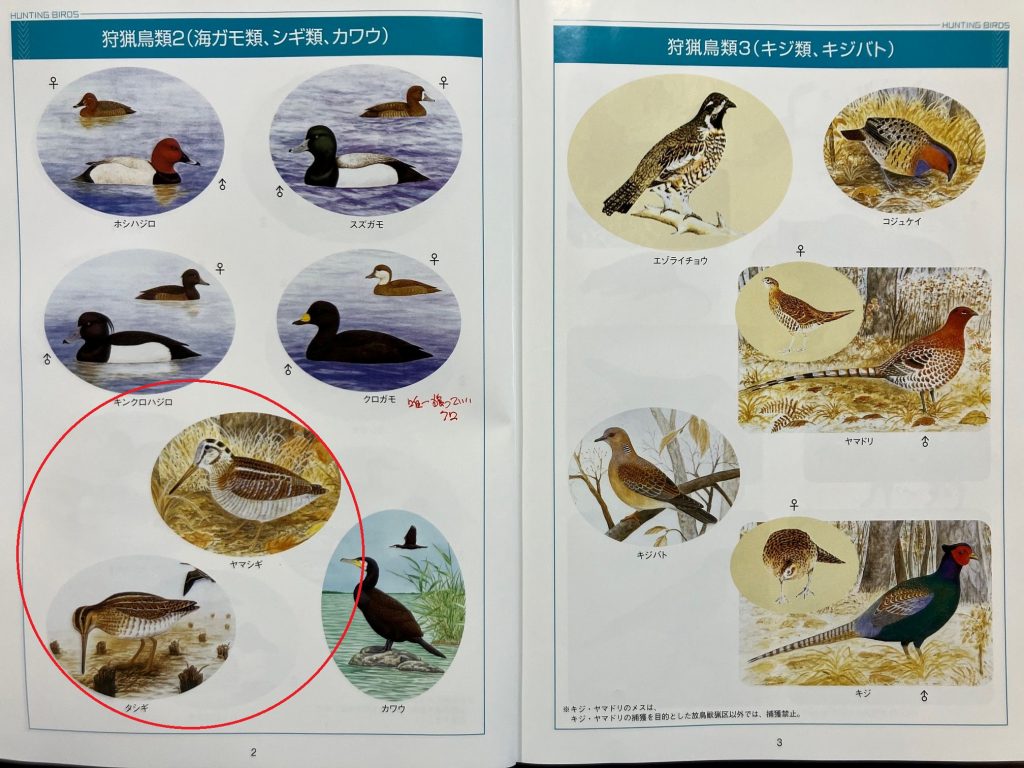

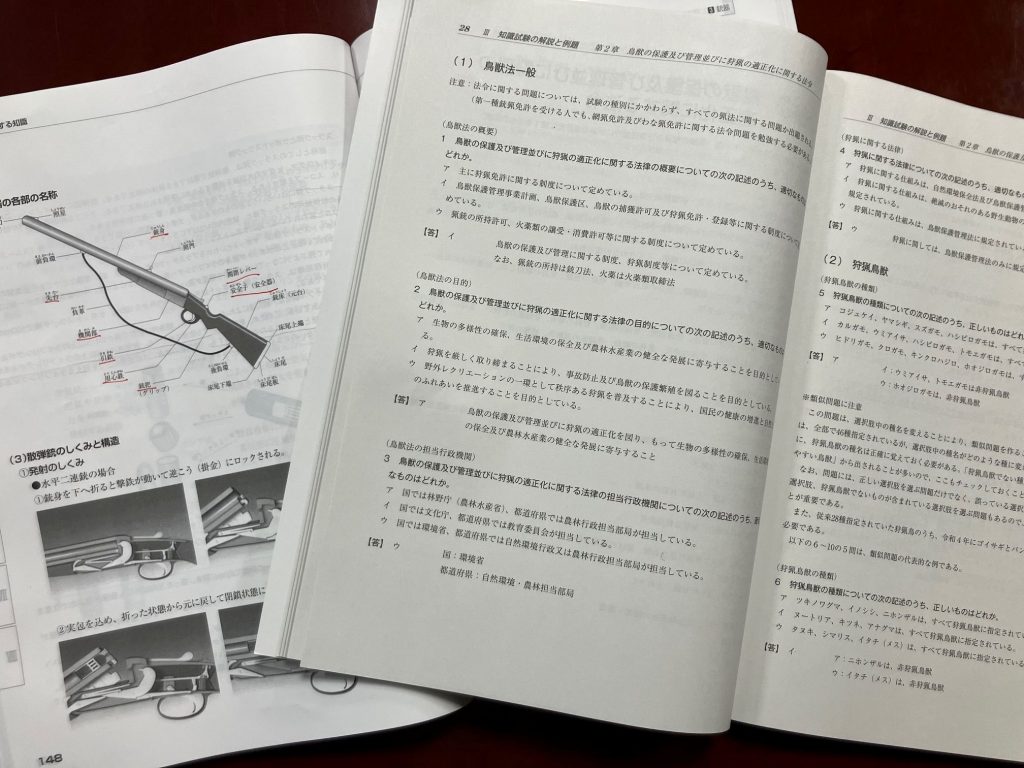

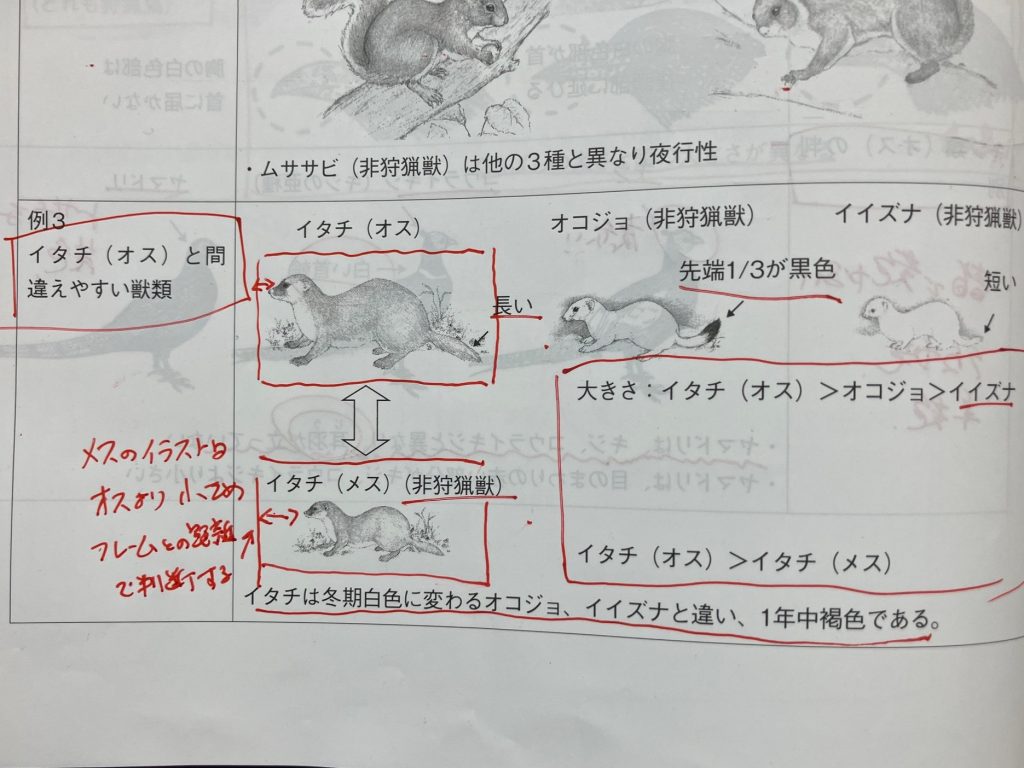

午前中は法令と、鳥獣に関する知識と判別方法を学びます。いざ始まると法令はともかく、鳥獣の判別はなかなか手ごわい。鳥獣のイラストを見て、5秒以内にそれが狩猟可か不可を判断し、さらに狩猟可であればその名前を記入しなければなりません。シカとカモシカくらいならともかく、スズメとニュウナイスズメ、ハシブトガラスとハシボソガラス(ここまでは狩猟可)なんてほぼ見分けがつかない。さらにイタチのオス(狩猟可)とメス(狩猟不可)に至っては、試験に出ないことを祈るばかり、という激しく難易度の高い試験をクリアせねばなりません。

午後はいろんな猟具の知識を学んでから、受験する免許ごとに分かれます。私は模造銃を実際に触って、その取り扱い方を学びます。いくら模造とはいえ、金属でできた銃は手に持つとその重みと冷たい手触りが緊張感を高めます。「銃口を人に向けない!」「引き金は絶対に触らない!」と鋭い声で注意されつつ、実際の試験で命じられる動作を繰り返します。ここでは銃を触るたびに、「○○を開始します」「装弾なし、異物なし、異常なし」「○○を終了します」のかけ声が必須。初めは気恥ずかしいものの、慣れてくると身も心も引き締まる気がします。最後は銃を持って集団で移動する練習。全員で回れ右をしたり、銃の受け渡しをしたり、休憩する時の作法を教わったりして本日のカリキュラムは終了。いやあ、実に濃い内容の講習会でした。

あとは本試験の申し込み。京都府では府庁と綾部市の2か所で試験が受けられます。今回の講習会で猟友会の会長さんが仰ってましたが、狩猟免許を取得してもそのまま猟をすることなく、3年後の更新をしない人が増えているそうです。免許は取るけど、ひとりでは猟ができず、さりとて猟友会に入るのは人づきあいの面がちょっとね…という不安を、いかにして解消するかが課題です。昔と違って、若い人も増えている猟友会の様子を、もっとメディアを使って(もちろんOOH)狩猟の魅力と、獣害や生態系の維持という社会的な意義を訴える必要もあると思います。とはいえ、まずは目指せ試験合格。狩猟読本を開いて、狩猟鳥獣の見分け方のおさらいから始めましょう。では見た目ほぼ同じのヤマシギとタシギ(どちらも狩猟可)の見分け方は、と。