みなさまこんにちは。風光社グループ代表の細川です。

私は小さな頃から工場が大好きです。通っていた小学校の周囲は町工場だらけだったので、聞こえてくる機械の音や薬品系のニオイにときめき、NHKの「働くおじさん」が始まると目が釘付けになり、社会見学でダイハツの池田工場へ行く前夜はコーフンして眠れない。そんな、どこにでもいそうな普通の子供でした。

社会人になってもこれは変わらず、「工場見学」という文字を見るとワクワクします。特におススメはお酒の工場。自動車や電器製品と違って、製造工程を楽しみつつできあがったばかりの製品、つまりお酒をその場で味わえるとなると一石二鳥。さらに「今だけ」とか「ここだけ」の逸品が登場したら、まさに一石三鳥。こうなると、クルマの工場ではあり得ない無上の喜びがこみあげてくるのです。だからお酒の工場見学はやめられません。

なかでも、最もポピュラーなのはビール工場。こちらではソフトドリンクも用意されるので、お子様連れでも大丈夫。大手を中心にいくつかの工場を見学しましたが、一番楽しかったのは沖縄で立ち寄ったオリオンビールでした。というのも、15時の予約で工場に入るとすでに本日分の生産は終了しており、そのまま何も見学もせず早々に試飲コーナーへご案内。こんな工場見学をしない工場見学は、後にも先にもこの時だけでした(笑)。

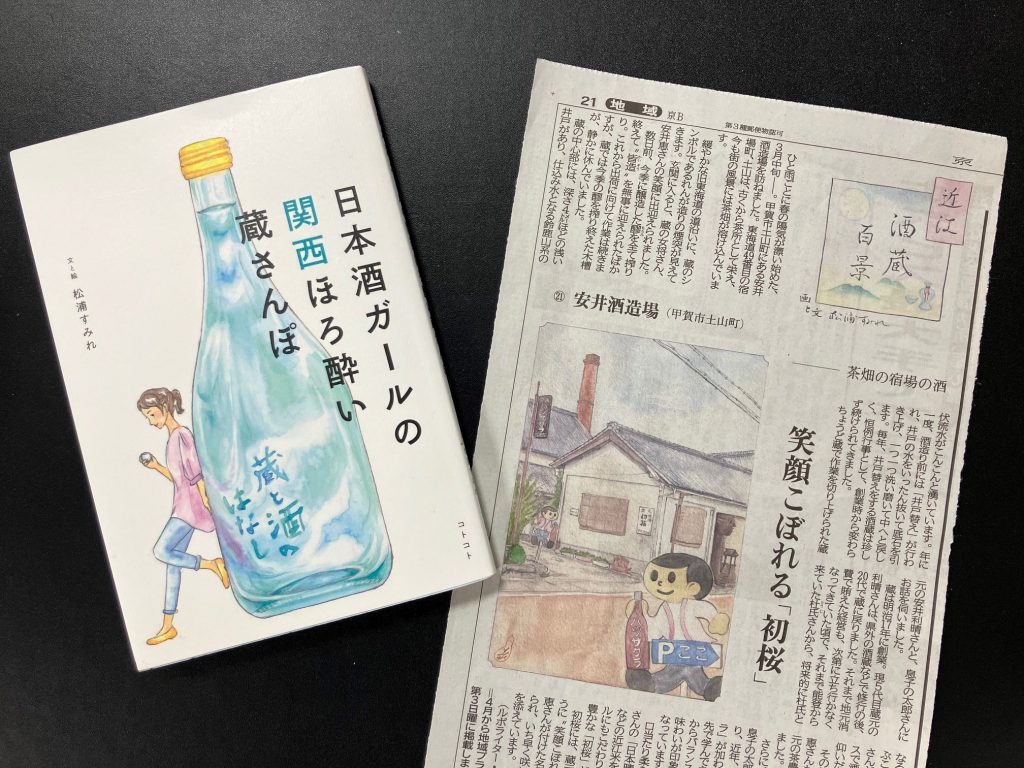

オトナ限定にはなりますが、旧街道を旅すると出会えるのが日本酒の工場である酒蔵。地元の水とコメを使って醸し出す地酒は実に多種多様で、その地域で採れた酒肴との相性は抜群。まさに地産地消のお手本ではないでしょうか。歴史ある建物の中で、蔵元や杜氏、蔵人(くらびと)からその地域の歴史や文化、そしてお酒へのこだわりを伺いながら、杯を重ねるのは至福のひと時です。まあ、ハシゴすると最後の方は酩酊して、記憶が入り混じったりするんですがね(汗)。

最近は、そこにウイスキーの工場が加わりました。訪れたのはシングルモルトウイスキー「山崎」やブレンドウイスキー「響」のふるさとである、サントリー山崎蒸溜所。元サントリーの社員で作家の山口瞳氏が「寒いのである、湿っぽいのである、霧っぽいのである。晴れたかと思うと、さっと氷雨が降りかかってくる」と表現した場所に佇む工場は、JR京都線大山崎駅のすぐ近くにあります。ここは、ウィスキーの本場イギリスのムーア博士をして「醸造にはもっともふさわしい水である」といわしめた湧き水があり、木津川・宇治川・桂川の合流地点に近いため霧が発生しやすく適度な湿気があるなど、ウィスキーの生産と貯蔵に最適な土地なのです。

時雨がぱらつくお天気のもと、工場を訪れると中は外国人天国。多国籍軍の勢いに気圧されながらも、なんとかカウンターへ辿り着きテイスティングセットを一丁購入。さっそく教えられたお作法で試してみました。まずはそっと鼻から息を吸うと、途端にふくいくたる香りが満ちあふれて陶然となります。そのまま一口味わうと、さらに濃密な香りとかすかな甘味、そしてじわりとしたアルコールの熱さが五臓六腑にしみわたります。

1滴1滴が光り輝く宝石のように感じるのは、この日最初に口にしたアルコールだからでしょうか。普段はビールや日本酒をしこたま飲んでから軽くウィスキー、みたいな順番でしか飲むことがなかったので、シラフの状態でウィスキーと向き合うとこんな感動があることを初めて知りました。これまでの酔いにまかせた粗雑な飲み方味わい方を、ウィスキーの神様に深くお詫び申し上げます。

このようなお酒の工場は、絶叫マシンもなく、長時間並ぶこともなく、天気や暑さ寒さも関係ない(蔵は季節によっては寒いです)まさに「紳士淑女のテーマパーク」。酔うために飲む、ではなく歴史や文化を学び楽しむために飲む。一昔前の「体育会系飲み会」を卒業するきっかけは、造り手の想いが込められた工場(酒蔵)見学で得たような気がします。そんなことを考えながら飲んでいると、さすが高アルコールだけにいい気持になってきました。とりあえず工場を後にして、最初に出た言葉は「次、どっか軽く飲みに行こか」。

いろいろ気づきはあっても所詮やってることは、どこにでもいそうな普通の酒飲みオヤジのレベルでした。